自分で車検を通す (H14.3.20 2回目レポート追加)

今回、金欠であることを理由に自分で車検のラインを通すことを決意。俗に言う「車検のためのHP」はたくさんあるし、その類の本も本屋に行けばたくさんある。

しかし、我がGPターボは13年落ち、14万km走行車である。お手軽ユーザー車検というわけには行かない。

よって、かなりの不安を抱いていたわけだが、1月にあの「8万円整備」があったおかげでエンジンまわりは問題なし。その上昨年の8月デフオイルシール交換の効果もあって、下回りからのオイル漏れは一切無し。

えらく金がかかっているようにも思えるが、それ相応走行しているし、クルマを大事にしているオジサンほど優しい乗り方をしているとは言えないのでしょうがない。で、あとは自分で出来る点検と車上整備をする事にした。

<事前に実施した整備>

1.ラジエータホースアッパー・ロワー交換、並びにターボウォーターIN・EX交換、ラジエターキャップ交換

年末に友人のアスコットイノーヴァのアッパーホースが破裂した。最近はカー用品店にも補修用バンデージを置いていない。(信頼性が上がったからか?)ホ○ツのカタログにはしっかり載っているのに。

で、大事をとって交換した。交換するためにはインタークーラーのIN側とタービンの鉄パイプ側を結ぶ部分のエアホースをごっそり外す必要がある。面倒なようでもこれはやったほうが作業の効率化につながる。

前々からサーモスタットあたりから少し冷却水漏れがあったので、ここの部分のホースバンドだけ新品に交換。それ以外のバンドは再使用。アッパー(16571-11030、1000円)は大きめのウォーターポンププライヤーさえあれば簡単に交換できると思うが、ロワー(16572-11070、1220円)はアンダーカバーを外さないと合わせマークを確認しにくい。

ホースについている白いマークとエンジンやラジエター側のマークを合わせるのは結構重要。あと、差込は最後当たるまで確実に行う。これを怠るとロワーホースがミッションに干渉する。

ターボウォーター(16284-11010、290円)はL字型(V字型?)のホース。これは端っこから漏れが生じていたので即交換。作業はラジエターホースと同じ。しかし、交換してびっくり。中は動脈硬化状態だったのだ。こんな事があるから常日頃からエンジンルームは見ておかないといけない。

ラジエターキャップは特にひどかった。ゴムは固着しているし、バネは死んでいた。SPACのボタン付きに交換。ボタンがあるので、蒸気でヤケドする心配がない。オーバーフローした蒸気はリザーバへ逃げる。

ここまで来たらインタークーラーのパイピングは戻しておく。

全部交換出来たらいよいよ冷却水の注入。焦ると空気が入ってウォーターポンプを痛めるのでゆっくりすること。ジョウゴがあると周囲を汚さなくて済む。GPのクーラントは赤なので、間違えないように。(一般に安売り品は緑である。混ざるとえげつない色に。)住んでいる地域の最低気温を勘案し、濃度を決める。オイルジョッキがあれば作業性は向上。必ず先にクーラントをいれる。(錆を防ぐため。)入れ終わったら希釈量の水道水を入れる。リザーバタンクにも同じものをMAXの線まで入れる。

終わったら、エンジンを始動し、ヒーターをHOT側最大にして空調のスイッチを入れる。(位置はLoで十分。)エンジンルームに戻り、キャップを開けたまま、アイドリングをする。このとき、雑巾か何かをしっかりとキャップ口に巻いておくと汚れない。しっかり巻いておかないとファンの羽に巻き付いて最悪破損なので注意。しばらくすると泡が出てくる。これが空気。この間水面が上下するが、時間がたつと泡が出なくなるので、エンジンを停止してキャップを付ける。これで作業完了。

2.デストリビューター交換

例の「8万円整備」の時ディーラーに指摘されたデスビ軸からのオイル漏れ。どうもこれがエンジン不調の原因となっていたようだ。で、これは中古部品で調達。しかし、これはローター(19102-16040、410円)とデスビキャップ(19101-11040、1980円)が腐食していてこの部分とOリング(96711-35030、150円)、ダストプルーフ用のパッキン(19127-15021、80円)を交換。

実は中古部品店から送ってもらったモノがうまく作動せず、代品をおくってもらった経緯があって、それに乗せ換えても、失火はするは、カブるはで最悪だった。で、ローターの刃先を磨いたらクリアランスが広がりさらに悪化。そこでその代品に上記の部品を付け替えてOHすることで完全に復活。中古部品を使いこなすにはこれくらいのことはしなくてはいけないらしい。代品は洗浄してあり、かなりきれいであった。しかもなぜか後期GP/スタタボ用だったので、コネクターの色は灰色。後日これは緑に戻す予定。

参考:デスビ取付

3.ブレーキパッド交換、ブレーキフルード交換

最近、多少効きが悪かったのと、車検だから、ということでフロントのみ交換を決定。(リアはお金がないので次回。5mmは残っていた。)カー用品店(オートウ○ーブ)で曙ブレーキのAN−113Kを5520円で購入。

|

|

取り外したパッド。純正なのでトヨタの

刻印が。 |

内側が減っている。残量5mmだが、

もう充分交換時期。 |

作業自体はジャッキアップ、タイヤを外す、12mmのメガネレンチでキャリパー固定ボルトを外す、といったところ。ここで注意すべきは上のボルトは抜かずにゆるめるだけ、ということ。上に引きあげるだけでパッド交換は出来るからだ。キャリパーをめくり上げたら、まずスプリングを外す。鳴き防止用なのでなくさないように。で、パッドを鳴き防止プレートごと外す。左右を取り違えないように。ついでにパッドサポートまでとばさないように注意。(これは外さなくても交換できる。)

外れたら、ついでなのでブレーキクリーナーをディスク全体に吹きつけ、パッドかすを落としておこう。次に鳴き防止プレートを新品の方に付け替える。外側はこれでいいが、内側には「パッドウエアインジケータ」なるものがついている。パッドがなくなったときにキーキー言うあれである。外したものをよく観察し、同じように付け替える。外すとき、ツメが溝から外れにくいが、横にこじるととれる。取付のとき、側面の出っ張り(球R)がパッドに密着するようにする。(取りつければ密着するが。)

ここまで出来たら元通り組み上げる。ピストン戻しが結構大変だが、これは大きめのウォーターポンププライヤーを使い、木片か何かを挟んで押し戻したらよい。意外と失敗しがちなのは、ブレーキマスターシリンダのキャップを外し忘れること。圧力の逃げ場がないとピストンは戻らない。パッドはたたき込めばOK。鳴き防止スプリングを穴に刺すのを忘れないように。(真ん中が狭くなっているのが正解。)で、キャリパーを戻すが、固定ボルトの貫通部のブーツが出っぱっていたりするのできちんと外側へ押し出しておく。(指で戻せる。)

キャリパーをかぶせたら、固定ボルトをメガネで締めれば完成。規定トルクが一番だが、最後にギュッと一締めしてさらにもう一締めでOKと思う。ブレーキ操作でキャリパーは移動するものなのでボルトがしまっていればよい。

フルード交換は1人なのと、「踏んでゆるめて」が面倒なので「オートウ○ーブ」に依頼。何と工賃は2500円だった。フルードはトヨタ純正DOT3の500ml缶が2本必要。少し入れすぎていたようで、オーバーフローバルブから吹き出していたのでスポイトで吸いだし、MAX線の少し上の量とした。

注意:ブレーキまわりはあくまで「重要保安部品」なので、扱った責任は作業者(あなた自身です)に降りかかります。

(ブレーキ不良の事故など)十分に注意して作業しましょう。自信のない時は整備工場に。

いよいよ車検!

さて、車検ですが、必要な書類は以下の7点。

1.自動車検査証(俗に言う車検証)

2.自動車損害賠償責任保険証明書(俗に言う自賠責保険)

3.24ヶ月定期点検記録簿

4.自動車税納税通知書

5.自動車重量税納付書

6.継続検査申請書

7.自動車検査票

1.自動車検査証(俗に言う車検証)

これは部品共販で見せる肌色地の書類のこと。略して「車検証」という。

グローブボックスの中に必ずあるはず。

2.自動車損害賠償責任保険証明書(俗に言う自賠責保険)

これはよく任意保険と間違われやすいもの。任意保険と違い、自賠責は国の強制保険なので、車検時に2年分(24ヶ月分)を前納する。自賠責証書を見ると車検よりも期間が長いのでまだいいか、と思いがちだが、今後二年間使えるという検査を受けるわけだから当然新しくする。新旧両方持っていく必要がある。

実際の手続きは陸運賛助会(証紙とかを1セットで売ってくれるところ)でもいいが、保険会社でやったほうが簡単。自分がいったときは「ユーザー車検ですか?」と聞かれたので、始めにそのように言っておいたほうがいいようだ。保険額はGPターボの場合、2年で27000円だ。

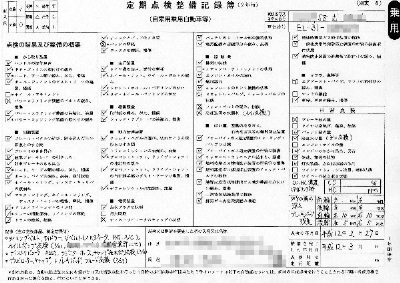

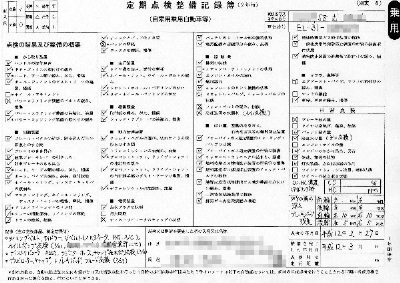

3.24ヶ月定期点検記録簿

これも車に乗っている整備手帳のことなのでない人はいないとおもう。普通、ディーラーや整備工場が作成するので、複写式になっているが、点検整備を自分でするのなら1枚で十分。で、例の陸運賛助会で一枚40円販売している。高いような気もするが、まあ、自分でやった証とするため、下書きと清書のために2枚購入。

コピーしたので白黒だが、実際の色は水色。

4.自動車税納税通知書

これは毎年5月31日が期限とされている税金だ。納めたらすぐに車検証とセットにする癖を付けた方がよい。GPのばあい、34000円のはずである。(排気量1458ccだから。)

一番車検時期に近いものさえ持っていればよい。これに今までの納税状況がかかれている。

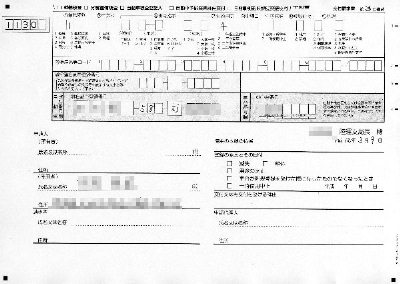

5.自動車重量税納付書

これも陸運賛助会でやってくれる。GPの場合、25200円。普通、7.の検査表に貼る検査料の印紙1400円分と併せて請求される。書くことはほとんどないが、車検証を基準に書き入れる。GPは「自動車の区分等」の所は車両重量しか書かない。

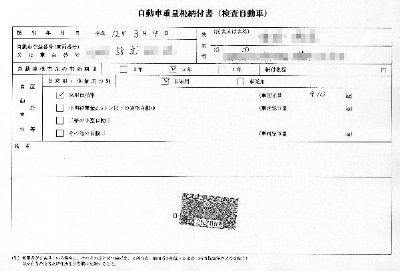

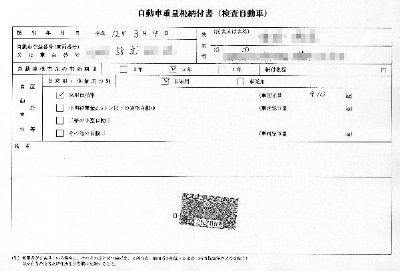

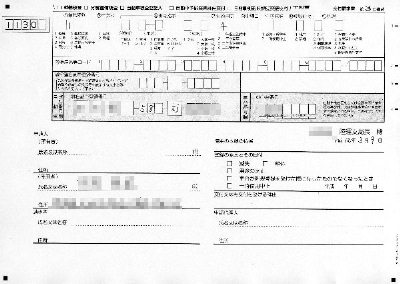

6.継続検査申請書

マークシート式の書類。陸運賛助会で一緒にもらえることが多いが、もらえないときは検査場の窓口でもらうと良い。指示通り記入する。種別は継続、期間は2年。使用者が車検を受ける場合、印鑑は要らない。

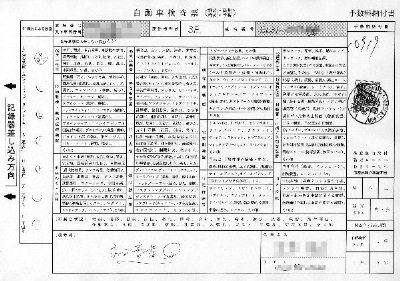

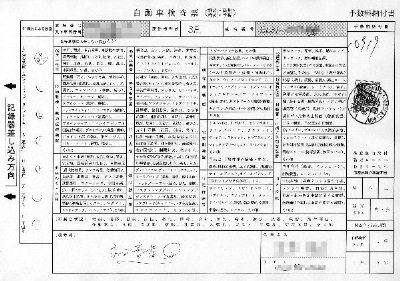

7.自動車検査票

これがラインで一番必要になるもの。

これはラインを通過したもの。不覚にも社外品のホーンがダメになっていて、純正に戻しに家に戻ったため、このコピーがとれた。10919と書いているのはユーザー車検の予約番号である。(本来、予約の必要性は車両法にはどこにも書いていないのだが、動向をつかみたいのだろうから、とりあえず良しとする。ちなみに業者であれば全く予約は不要。ユーザーはライン検査でまごつくことを計算に入れているのだろう。)

以上の書類と念のため印鑑と1万円くらいのお金を持って(いざというときのトラブルに備え)陸運事務所へ。

それから、車検をうけるのだから、ワイドミラーとか直径360mm以下のハンドルなどは元に戻していくこと。(自分も久しぶりに純正ステアリング握りました。)4点シートベルトも定員でつっこまれる可能性があるので外したおいた方がよい。それ以外にもFガラスに貼ってある車検ステッカー以外ははがしておく。

ラインに乗る

ラインは意外と早く終わる。長く感じるが、それは緊張しているせい。

始めに窓口で予約番号を告げ、書類を処理してもらい、並ぶコースを教えてもらう。クルマに戻りコースに並ぶ。見たところ陸上のトラックのような感じだ。ちなみに自分は小型1コースだった。ベタベタのシャコタン(もちろん最低地上高90mm以上)だと兼用コースに回されるらしい。

並んでいると、検査官がやってきて書類を見て外観検査を始める。書類をさしだし、指示通りにウインカーとか動かしていけばいい。ただ、スポーツマフラーを付けている人は検査官の声が聞き取りにくいので両方の窓を開けておくことをおすすめする。最後にボンネットを開けてあげて、検査が終わったらボンネットを閉めてサイドスリップ検査を待つ。

1.サイドスリップ検査

これは前のクルマを見ていればわかる。4輪アライメントを取っているクルマならまず問題ないはず。表示板の「待機」が「進む」にかわってから、歩くくらいの早さで、線に従ってタイヤをこじらずに行けば○印が点く。次の検査まで停止線で待つ。掲示板が「進む」になったら進める。

2.フットブレーキ、サイドブレーキ、ヘッドライト、スピードメーター検査

これらは掲示板の指示通り行う。ブレーキは親の敵のように蹴飛ばし、サイドはドリフト時のキッカケ作りのように思いっきり引き上げれば一発OK。ヘッドライトは事前に予備車検場で合わせてもらい、ラインでHiビームにして点灯する。GPはリトラなので格納すると狂う事があるらしい(ということはほとんど光軸ずれて走っていると言うことか)ので、ラインを通過するまで下げない。

問題はスピード検査。これが一番やっかい。40kmで一定にしたらパッシングして合図をするのだが、なかなかうまくいかない。一般に2速で、というが自分は3速でOKがでた。4速でもいいのではないかと思う。

終わってライトテスターが下がったら、記録器で打刻して下回り検査に行く。(掲示板の指示に従う。)

3.下回り検査、排ガス検査

下回りは検査官が下からいろいろ叩いたりして調べる。様子は横のTVモニターで見ることが出来る。しかし、ブレーキ踏んだり、いろいろ指示が出るので、掲示板を見ていた方がよい。終わったらクルマを前に進め、排ガス検査をする。プローブ(棒状のもの)を60cmくらい差し込んでしばし待つと打刻可能になるので、記録器で打刻する。

これでライン検査は終わり。クルマを邪魔にならないよう駐車場に移し、書類をコントロールセンターに持っていき、確認の印鑑をもらう。これを窓口(3番であることが多い)に出して5分くらい待つと、新しい車検証と2年間有効のステッカーがもらえる。

で、車検のステッカーだが、古いのをはがすのが大変。前もって濡れ雑巾でぬらしておき、市販のステッカーはがしをたっぷり塗り、ヘラを使ってはがしていく。せっかくなので、油膜落としなんかできれいにしておくと前から見たときに見栄えがする。で、貼り付けて完成。作業時に邪魔ならバックミラーを外しておくと良い。

(H14.3.20追記)

車検のステッカーはがしに強力なツールをご紹介。

エーモンから出ている「ステッカーはがしたカッター」品番:K490(この恐ろしいネーミングには泣けるが(笑)。)

これを使えばはがすの相当ラクです。前回の苦労が嘘みたいでした。以上、ご報告。

(H14.3.20追加)

またしてもユーザー車検にて通してしまった。

今回の整備メニューはズバリ冷却水交換のみ。(しかもトヨタ純正クーラント。)

もちろん、前回の車検からの整備としては、

・Rブレーキパッド交換(H12年3月、車検後に自分で実施。)

・Rブレーキのサイド固定機能損傷によるOH、サイドブレーキワイヤ交換(38130円と結構かかった、トヨタにてH13年3月実施)

・クラッチマスターからのフルード漏れによるマスターシリンダ交換(15540円、トヨタにてH13年9月実施)

・なし崩し的に見つかったレリーズシリンダ不良による交換(8580円、トヨタにてH13年9月実施)

と、それなりに整備はしている(せざるをえなかった)ので、大丈夫だったのである。

今回、非常に気になっていたのが、「車高を落としたこと。」

しかし、これは杞憂だった。事前の同一性検査でも問題なしだったし、ラインに乗ってからも下が当たることはなかった。一つ失敗したとするならば、下回り検査のとき、前にいたマーク2のオジサンがまごついているのに気を取られ、前進の指示を聞き漏らし、検査官に「早く!」と催促されたくらい。

(実は私のクルマもミッションから多少オイルにじみがみられ、おそらく右のクランクシャフトオイルシールが来たかな?という兆候をブレーキクリーナーでごまかしていたので、ドキドキものだったのである。遅かれ早かれ交換でしょう。)

そして今回は横着にもヘッドライトなどは全く無調整で行ったにも関わらず一発で通った。テスター屋さんに行くのは不備を指摘されてからでいいと思った瞬間であった。(もちろん、事故った、ぶつけたなど思い当たる節がある時はこの限りではない。)

今回の車検を通して感じたことは

1.やはり常日頃からちゃんとクルマを点検しておかないといけない。

(当たり前の事だが、前にいたマーク2のオジサンは整備もせず、いきなり持ち込んだらしく、検査官に指摘されていた。

そうやって覚えていくのもなかなかいいが、今後2年間ほったらかしだとすれば恐ろしい。)

2.車検後に壊れるところが出てきても何ら不思議ではない。使える部品を最後まで使ったのだから、そのとき換えてもいいのだ。

ただし、それは事あるごとにちゃんとクルマを点検することが条件。それをしないなら棺桶とドライブしているのと同じ。

車検整備だけで2年間安心にしたいなら、普通の車検(民間車検工場の!)に出す方が安全。2年間でかかるお金はそう変わらない。

3.安上がりだけが魅力で受けるなら、ユーザー車検は危険。

それなりの裏付けがあってこその車検。新しいクルマなら全然問題ないが、古いクルマなら大問題。

せめて半日かけて愛車の点検をしよう。その結果、もし手に負えないところが見つかったら、素直に整備工場に出そう。

今は「車検後整備」もあるので、恐れるに足らず。指摘された所を直せばいい。それだけのことです。

実際にディーラー等に出したからといって以後2年間絶対に壊れないという補償はないのです。ある程度予測して換えているだけです。

車検は車検時の安全性を補償するだけのものなので、車検後の過信は禁物です。

そういう経緯でめでたく16年まで乗れるステッカーを取得。

|

|

| H16年まで有効のステッカー。 |

右の点検ステッカーはそのまま。 |

CLUB GPTURBOに戻る